「ヒストリカル枚方」は、枚方市の歴史に光を当てるシリーズです。前回は、征夷大将軍・坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が率いた国家的な東北遠征の実像と、それが「戦」ではなく、国家総動員のプロジェクトであったことを見てきました。

今回は、その遠征が終盤を迎える中で起きた、ひとつの重要な選択に注目します。

アテルイとモレの投降、そして彼らを生かして都へ連れ帰るという、坂上田村麻呂の決断です。

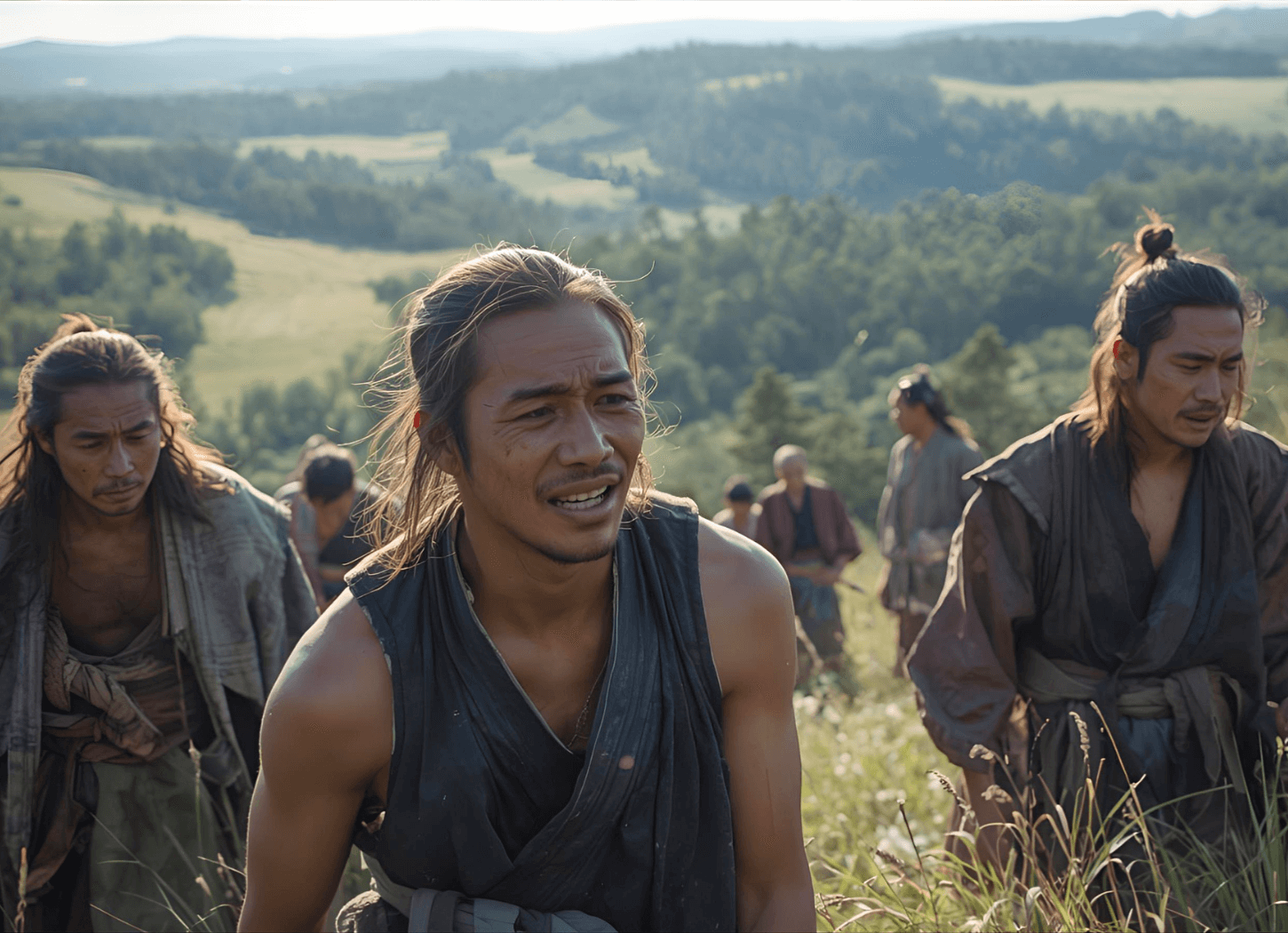

敗北ではなく、「投降」だったということ

アテルイとモレが迎えた結末は、戦場での捕縛や、壊滅ではありませんでした。

史料が伝えているのは、彼らが自らの意志で戦を終わらせる選択をした、という事実です。

この点を最も明確に示しているのが、平安時代初期に編纂された正史『日本後紀(にほんこうき)』です。

延暦21年(802年)9月10日の条には、坂上田村麻呂が朝廷に提出した報告の中で、アテルイとモレの降伏に至る経緯が簡潔に記されています。

「今五月、賊帥阿弖利爲等、自乞降、故臣勝丗八人将来。」

(訳:今五月、賊帥アテルイらが自ら降伏を願い出たため、私は彼らを伴って帰還した。)

同様の記述は、『日本後紀』の内容を分類・再編集した史書『類聚国史(るいじゅうこくし)』にも見られます。

そこでもまた、「陸奥の賊、阿弖利爲らが請降した」と記されており、降伏が本人たちの意思によるものであったことが確認できます。

二人が投降を選んだ理由

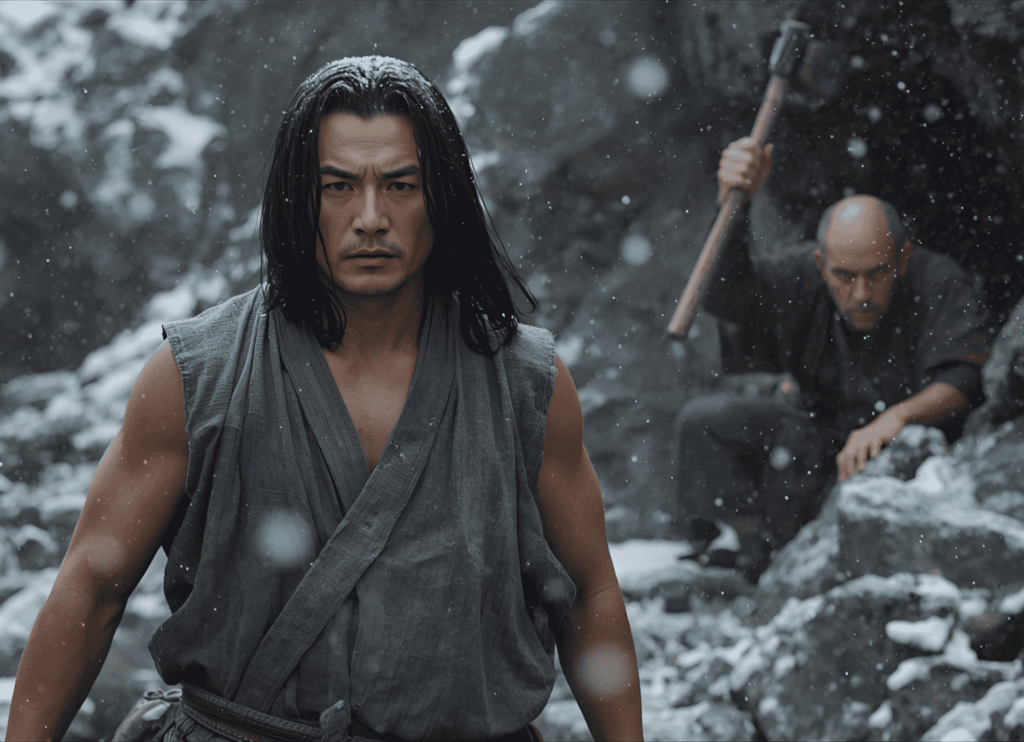

アテルイとモレが、なぜ自ら投降という選択に至ったのか。彼ら自身の言葉や、心情が記された記録は残されておらず、理由を断定することはできません。

ただ、当時の状況や、後世の研究から、いくつかの背景を読み取ることは可能です。

まず考えられるのは、蝦夷側が置かれていた戦況そのものが、きわめて厳しい段階に入っていたという点です。

長年の戦いの中で、朝廷軍との兵力や物資の差は広がり、さらに他の有力な蝦夷のリーダーたちが次々と降伏したことで、組織的な抵抗を続けることが難しくなりつつありました。

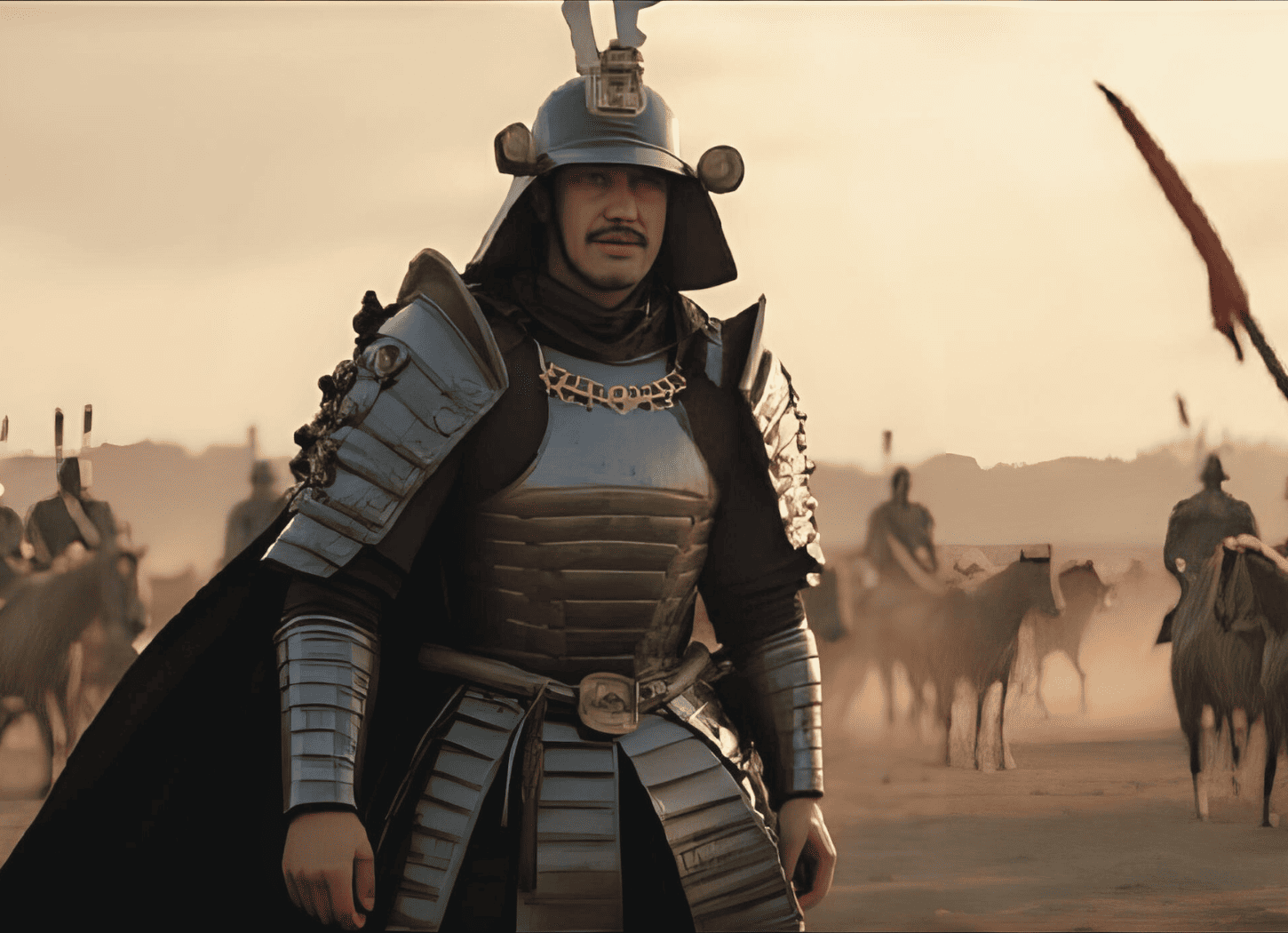

もう一つ注目されるのが、坂上田村麻呂という存在です。

田村麻呂は、単なる討伐者としてではなく、降伏した相手の能力や統率力を評価しようとする姿勢を見せていました。

アテルイとモレが、田村麻呂のこうした姿勢に一定の信頼を寄せ、武力ではなく、政治の場で未来を切り開く可能性に賭けた——そう考える余地もあります。

「生かして連れ帰る」という選択

坂上田村麻呂が、アテルイとモレをその場で処刑せず、「生かして都へ連れ帰る」という判断を下したことは、当時としてはきわめて異例でした。

そこには、戦の勝敗がすでに決した後を見据えた、政治的な計算があったと考えられます。

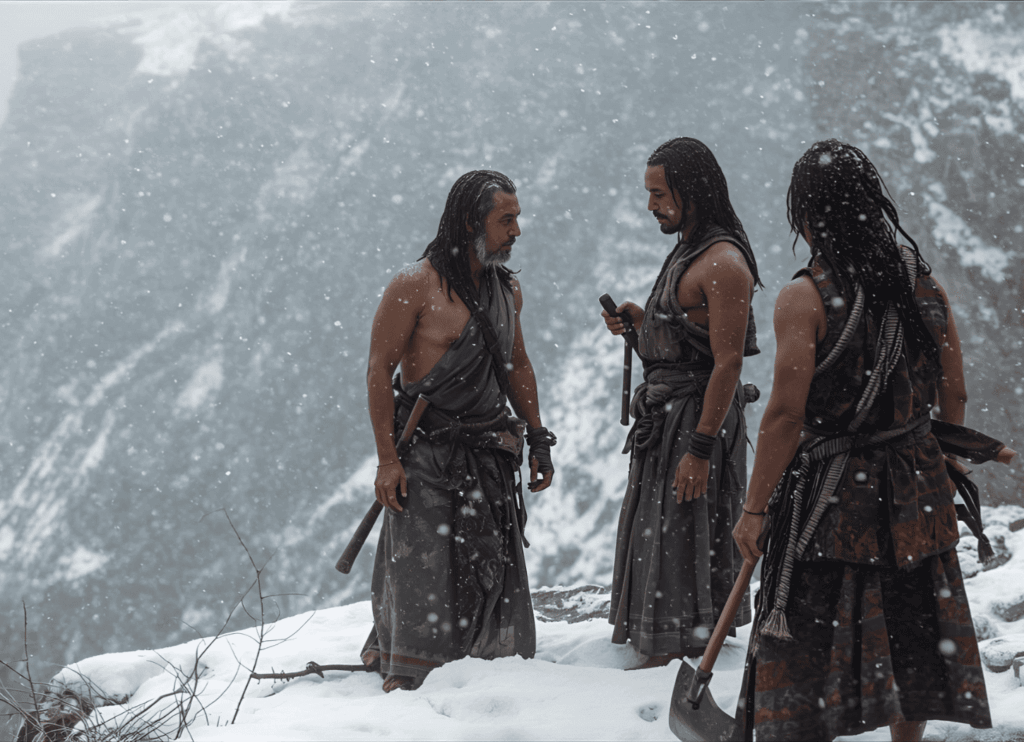

一つは、今後の蝦夷統治を見据えた判断です。

田村麻呂は、アテルイが蝦夷の人々から強い信頼を集める指導者であることを理解していたはずです。その影響力を断ち切るのではなく、生かしたまま朝廷の側に取り込むことで、武力に頼らない支配への道を探ろうとした可能性があります。

降伏した者の命が守られるという事実は、他の蝦夷たちに対し、抵抗の先に滅びではなく秩序の中で生きる選択肢があることを示す象徴でもありました。

もう一つは、征夷大将軍としての立場に関わる側面です。

アテルイとモレを生きたまま都へ連行することは、朝廷に権威を示す行為であり、田村麻呂自身の功績を裏づけると同時に、今後の蝦夷政策で発言力を持つための重要な根拠になったと考えられます。

「アテルイとモレを生かして連れ帰る」という坂上田村麻呂の判断により、征夷は本来の意図を超え、未来の統治の形を模索した遠征の成果として、結実しました。

次回は、都へ連れ帰られたアテルイとモレが迎えた結末、田村麻呂の嘆願、そして悲劇的な処刑の場面に迫ります。

征夷の終幕に、起きたこととはーー。

もくじ

第1回:枚方・牧野公園に眠る、坂上田村麻呂の後悔——石碑と伝承

第2回:東北の地を見つめたまなざし——征夷大将軍・坂上田村麻呂という人物

第3回:蝦夷文化とアテルイ、モレ——朝廷に抗ったふたりは反乱者か、英雄か

第4回:坂上田村麻呂、北へ——推定予算数十億円、国家的事業としての「征夷大遠征」

第5回:生かして連れ帰るという選択——アテルイ、モレの投降と坂上田村麻呂の決断

第6回:塚に立つ木と刻まれたふたりの名——アテルイ、モレの処刑と坂上田村麻呂の願い

バックナンバー

.png?1770174601)

.png?1770174601)