「ヒストリカル枚方」は、枚方市の歴史に光を当てるシリーズです。前回は牧野公園の石碑で、誰もが一度は教科書で目にしたあの名——坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)に出会った驚きを記しました。

歴史の教科書に登場する武将、征夷大将軍。しかし、その人物像を本当に知っている人は、意外と少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、坂上田村麻呂がどのようにして「東北の地」と向き合い、日本史に名を刻んだのかを追いかけてみたいと思います。

坂上田村麻呂の出自と若き日々

坂上田村麻呂は、西暦758年ごろに生まれたと伝えられています。

生誕の地については定説がなく、奈良・京都・滋賀など諸説が残されています。いずれにせよ、都に近い地域で生まれ育ったと考えられています。

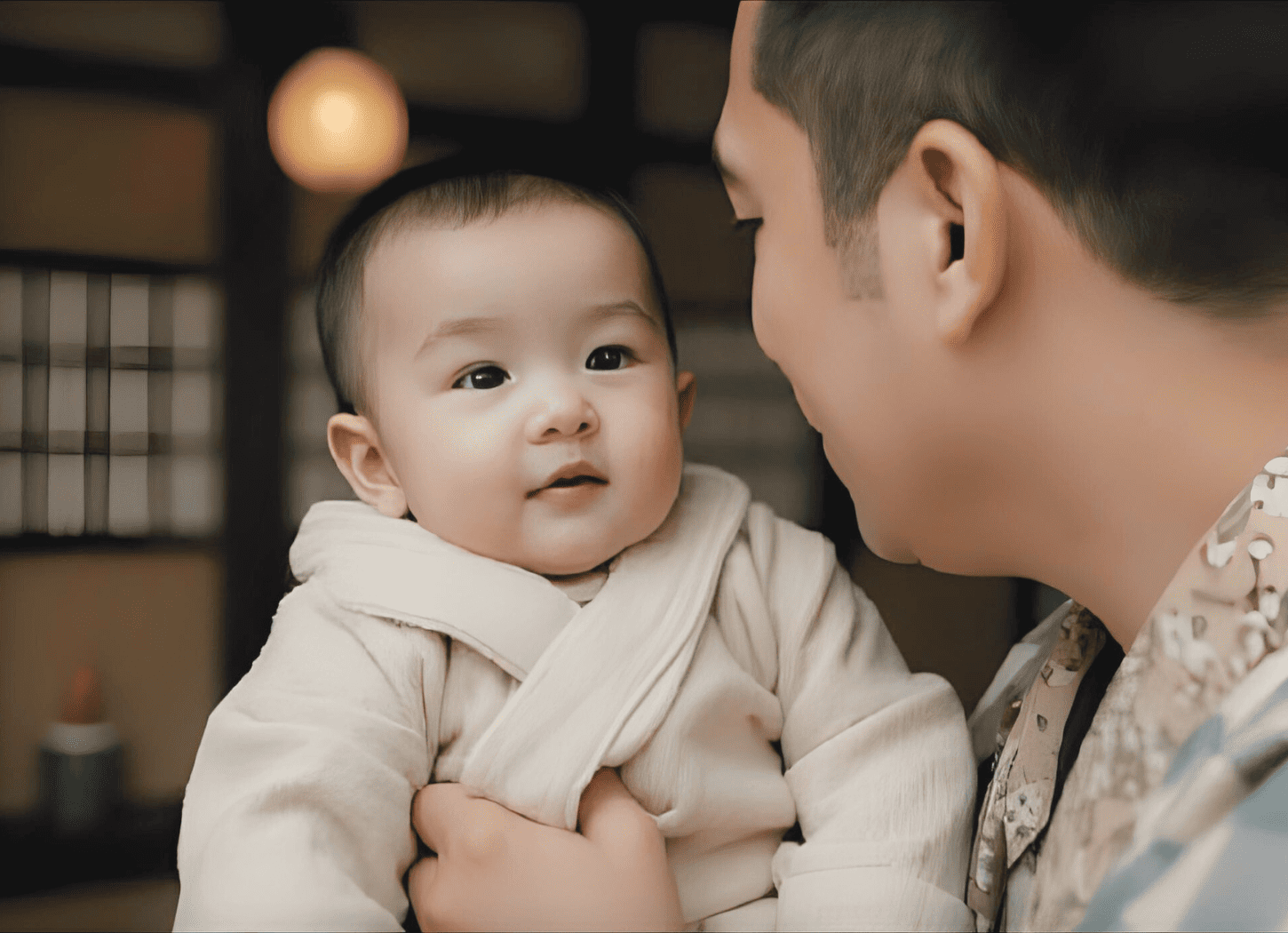

父・坂上苅田麻呂(さかのうえのかりたまろ)は、武人として名を馳せ、坂上氏は百済系渡来人の血を引く一族とされます。

異文化への理解と、中央政権への忠誠をあわせ持つ背景は、のちに田村麻呂の立ち居振る舞いに、大きな影響を及ぼしたに違いありません。

幼少期や青年期の具体的な記録は乏しいものの、20代後半には、すでに朝廷で重用されていました。卓越した武勇と同時に、誠実で温厚な人柄が評価されていたことがうかがえます。

“征夷大将軍”に任ぜられるということ

坂上田村麻呂の名が歴史に大きく刻まれたのは、797年、桓武天皇から征夷大将軍に任じられたときです。

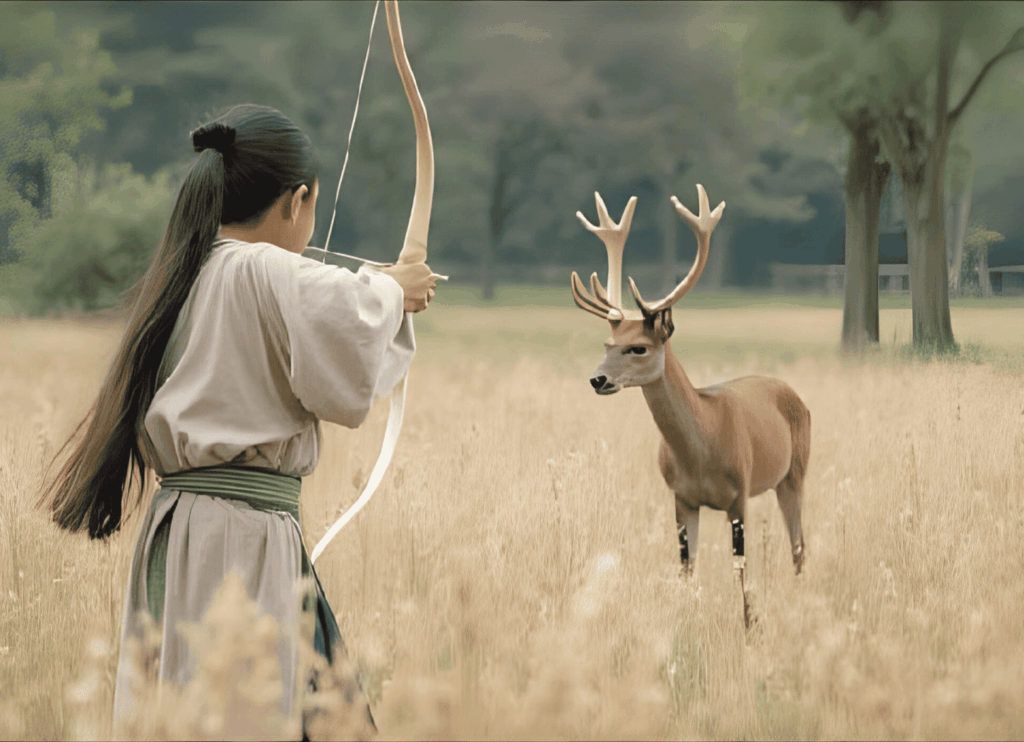

征夷大将軍とは、東北地方に住む蝦夷(えみし)と呼ばれた人々を服属させるため、軍事と政治の両面を統括する最高指揮官のこと。当時の朝廷は「律令国家の秩序」を東北にまで広げることを掲げ、繰り返し遠征を行っていました。

しかし、それまでの征討は武力一辺倒で、しばしば衝突や混乱を招いていたのです。

その流れを変えたのが、坂上田村麻呂でした。圧倒的な軍事力を備えながらも、文化・交易・対話といった“統治”の視点を取り入れた最初の将軍として、新しい時代を切り開いていきます。

戦の名将、統治の才

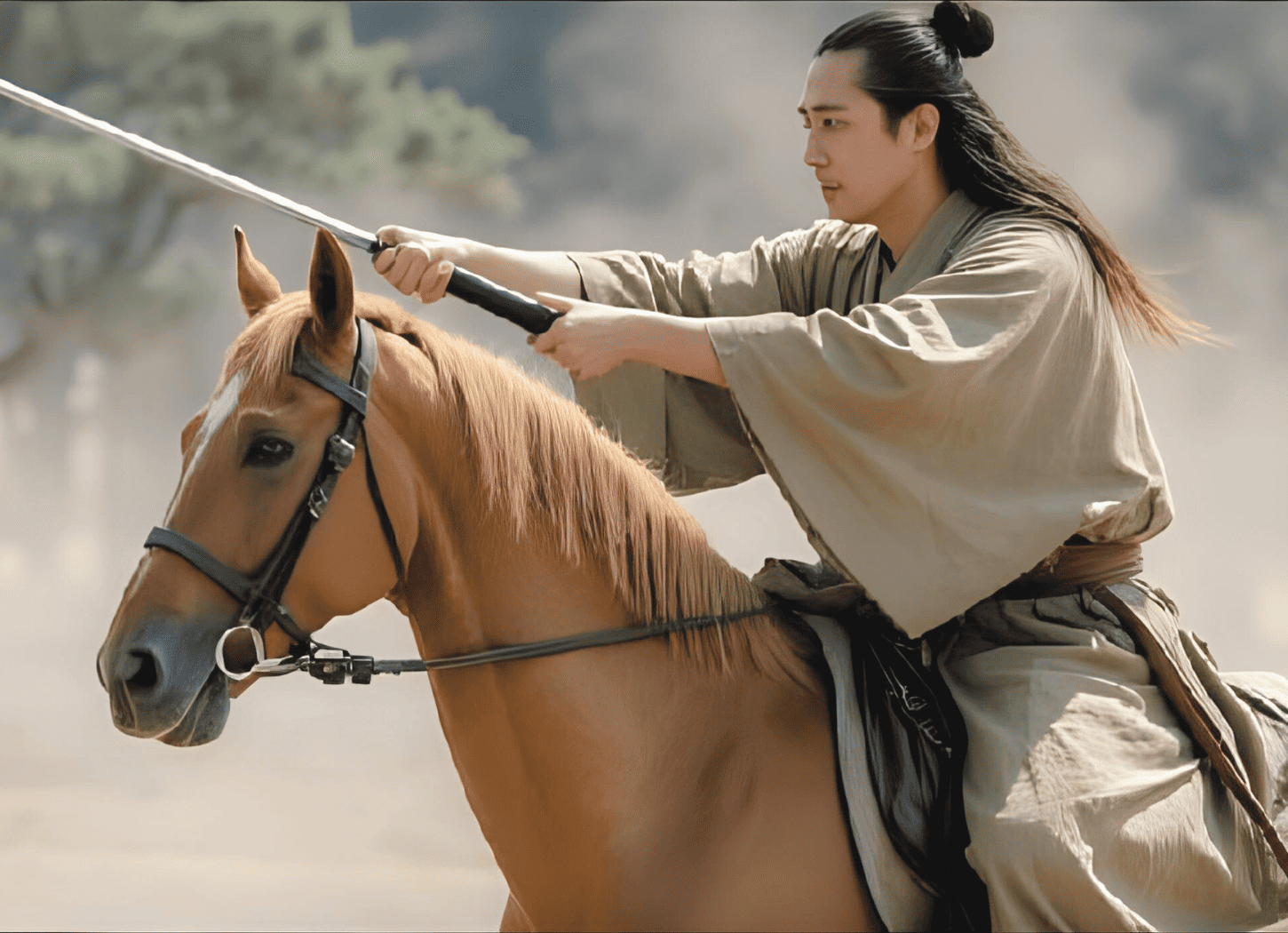

坂上田村麻呂は801年(延暦20年)、征夷大将軍として第3次蝦夷征討に臨みました。

翌802年(延暦21年)には、蝦夷の重要拠点であった胆沢(いさわ/現・岩手県奥州市の胆沢区)を攻略し、胆沢城を築いて鎮守府を移します。

さらに志波(しわ/現・盛岡市周辺)にも大規模な城柵を設け、東北一帯に朝廷の支配体制を広げていきました。

しばしば「田村麻呂の軍は過度な略奪や虐殺を避け、秩序を守った」と語られますが、それを裏付ける明確な史料は残っていません。

ただし、朝廷に恭順した蝦夷に対しては、融和策が取られたことが記録から読み取れます。

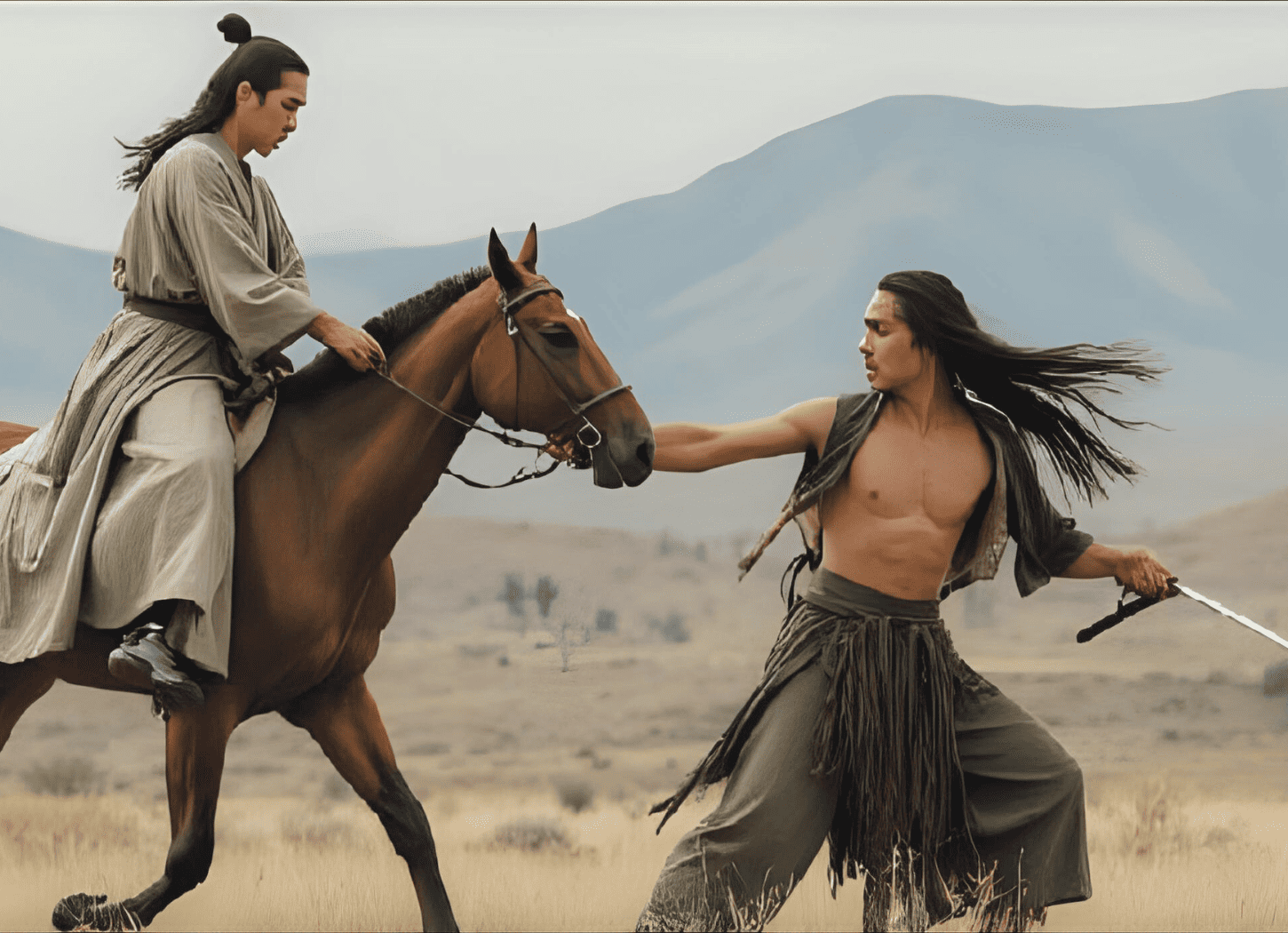

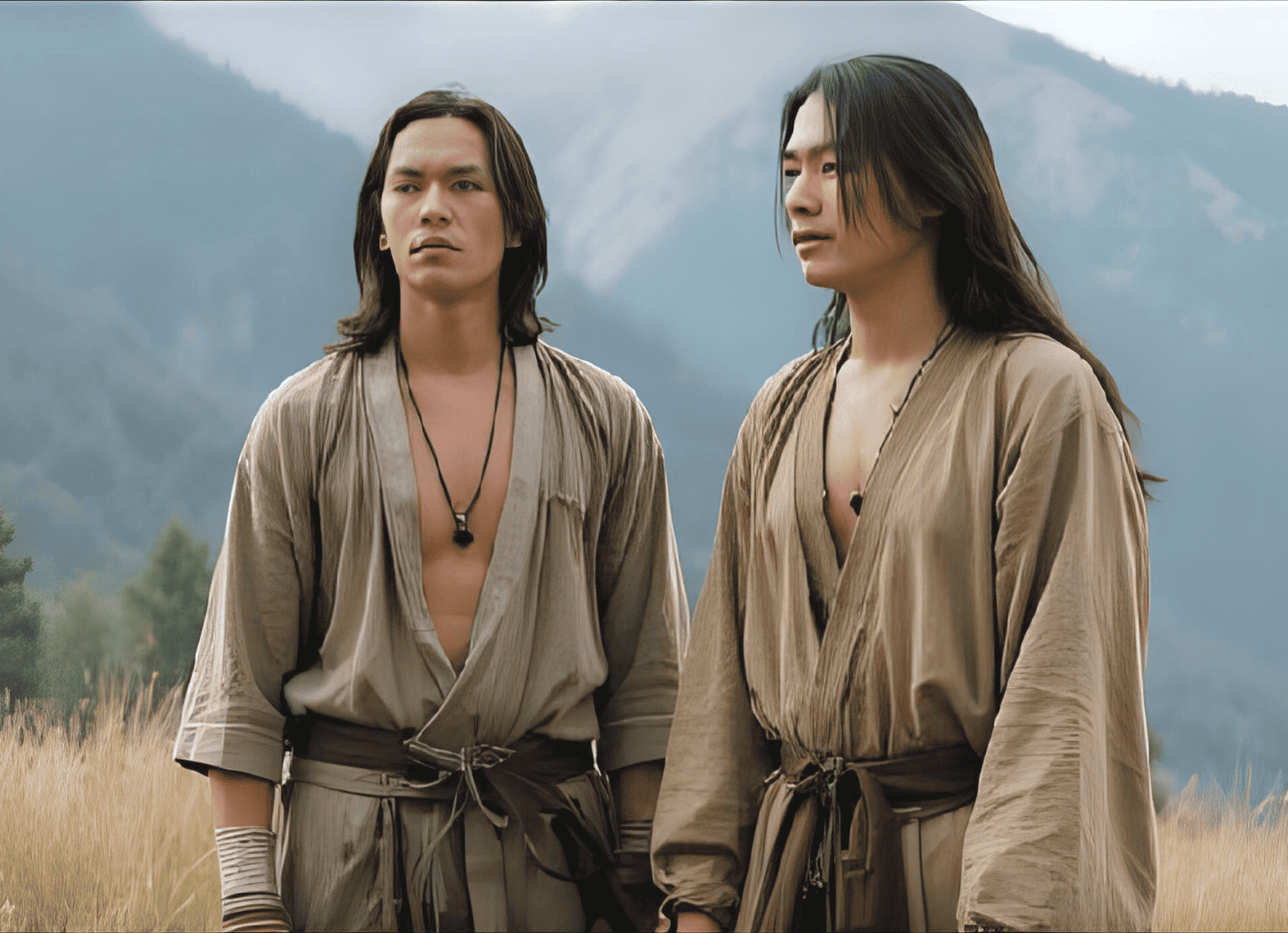

また田村麻呂は、蝦夷の指導者との交渉を重視しました。アテルイとモレが生け捕りとして投降した背景には、田村麻呂の指導力や統治姿勢が大きく影響していたと考えられます。

だからこそ、田村麻呂は二人の命を救おうとしました。処刑の決定に際して、桓武天皇に赦免を願い出た――その伝承が今も残されています。

なぜ田村麻呂は、歴史に名を残したのか

坂上田村麻呂は、死後も朝廷からたびたび官位を追贈され、やがて神として祀られた数少ない武人です。

とりわけ東日本、なかでも東北地方には、今なお彼を祀る神社が数多く残っています。それは彼が単なる「征服者」ではなく、「秩序と共生をもたらした象徴」として人々に記憶されたからでしょう。

その足跡の一部が、枚方市・牧野公園の塚にも残されていること。そして、田村麻呂が守ろうとした命が、この地に寄留していたという事実。

歴史のなかでは“勝者の名”だけが刻まれることが多いもの。しかし田村麻呂は、“倒された側の命”にも心を寄せた人物でした。

それこそが坂上田村麻呂の魅力であり、次回に語る「アテルイとモレ」の物語へとつながっていく鍵なのだと思います。

次回はアテルイとモレという人物に焦点を当て、彼らがどんな存在だったのか、そしてどのようにして田村麻呂と出会い、なぜ処刑されることになったのかを紐解いていきます。

もくじ

第1回:枚方・牧野公園に眠る、坂上田村麻呂の後悔——石碑と伝承

第2回:東北の地を見つめたまなざし——征夷大将軍・坂上田村麻呂という人物

第3回:蝦夷文化とアテルイ、モレ——朝廷に抗ったふたりは反乱者か、英雄か

第4回:坂上田村麻呂、北へ——推定予算数十億円、国家的事業としての「征夷大遠征」

第5回:生かして連れ帰るという選択——アテルイ、モレの投降と坂上田村麻呂の決断

第6回:塚に立つ木と刻まれたふたりの名——アテルイ、モレの処刑と坂上田村麻呂の願い

バックナンバー

.png?1770614647)

.png?1770614647)