「ヒストリカル枚方」は、枚方市の歴史に光を当てるシリーズです。前回は、征夷大将軍・坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)と対峙した蝦夷(えみし)のリーダー・アテルイとモレの人物像と、枚方での終焉を見てきました。

今回は、田村麻呂が京からどれほどの距離を進み、なぜ蝦夷の地へと踏み込まなければならなかったのか、「戦」ではなく、「国家プロジェクト」としての征夷の実像に迫ります。

都から胆沢へ——数百キロの道のり

平安京から胆沢まで、どれほどの距離があったのでしょうか。

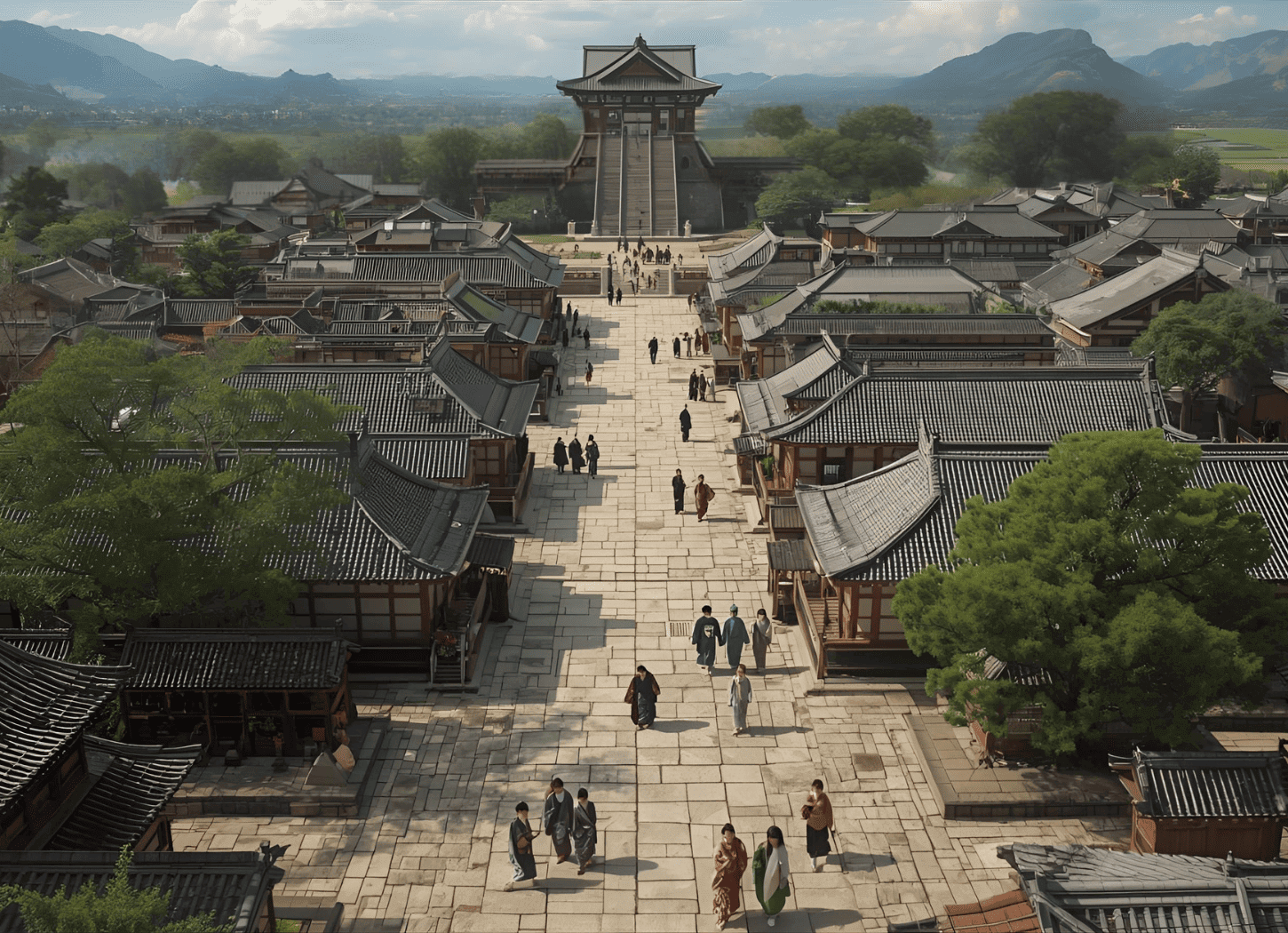

正確な出発地は記録に残っていませんが、ここでは仮に、平安京の正門である羅生門(朱雀大路の南端)を起点とします。現在の住所でいえば、京都府京都市南区唐橋羅城門町54——花園児童公園のあたりです。

目的地は、後に坂上田村麻呂が築城した胆沢城(現在の岩手県奥州市)と仮定しましょう。この2地点をGoogleマップで結ぶと、徒歩でおよそ833km、所要時間の目安は190時間(約7日)と表示されます。

しかし、これは現代の舗装道路を寝ずに歩いた場合の計算です。

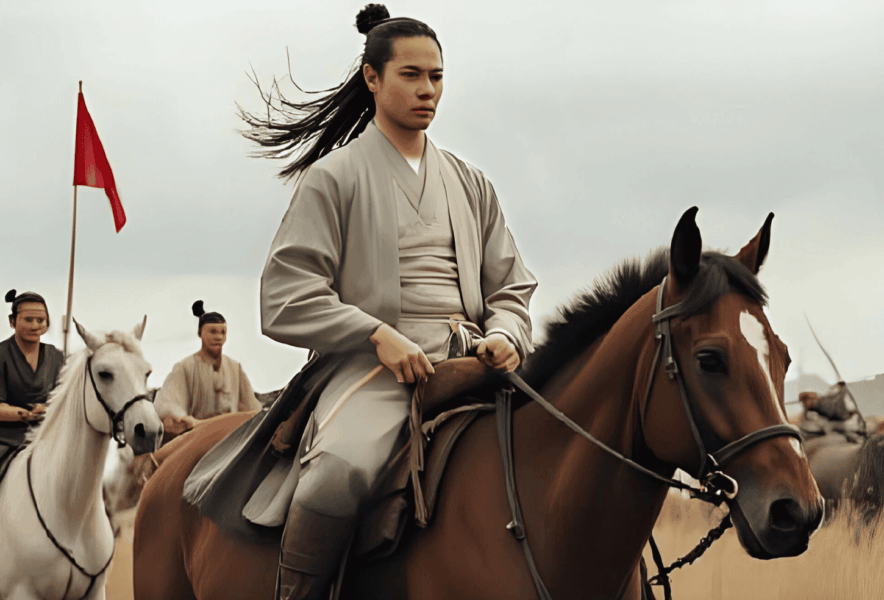

当時はまだ街道の整備もままならず、山を越え、湿地を抜け、河を渡りながらの行軍。さらに、兵や物資を伴う大規模な遠征となれば、実際の移動には数十日、あるいは数か月を要したと考えられます。

羅生門を出てから胆沢に至るまで——その道のりは、単なる距離の問題ではなく、まさに「文明の境界」を越えていく旅でもありました。

動員された兵とその規模

田村麻呂は、およそ3年の準備を経て、平安京を発ちました。記録によると、田村麻呂の率いた軍勢は、およそ4万人。その指揮系統には、軍監5人、軍曹32人が置かれていたそうです。

当時の日本において「4万人規模の軍隊」を動かすというのは、現代でいえば、中規模の都市全体が一斉に動くほどの人数です。

この遠征は、戦の勝敗以上に、国家が東北を自らの版図に組み込むための象徴的な行為でした。田村麻呂の軍勢は、単に戦うための軍だけではなく、「国家が動いた」ことを示す、政治的・制度的な装置そのものでもあったのです。

それでもなぜ田村麻呂は北に向かったのか

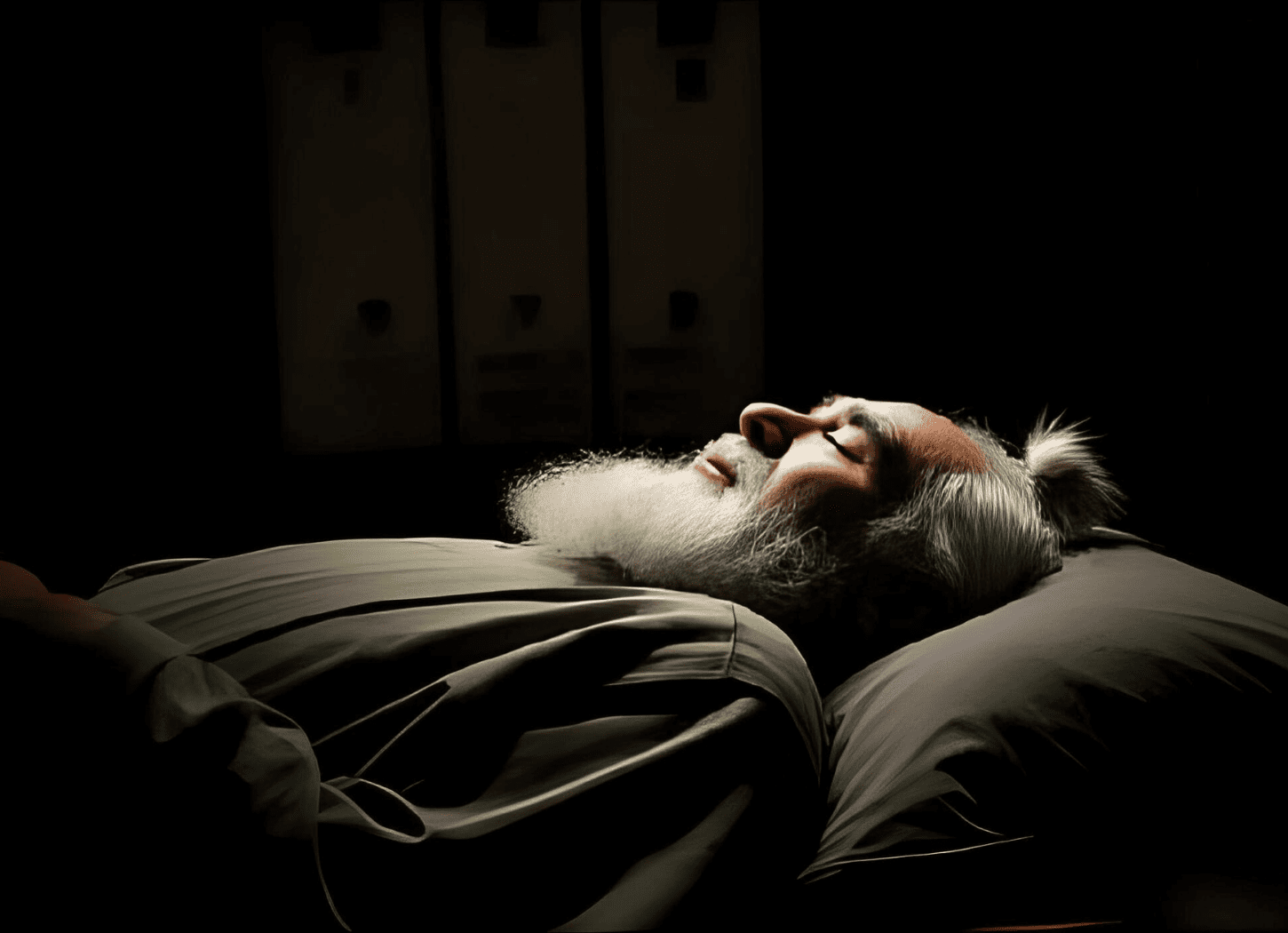

では、なぜ朝廷はこれほどの負担をしてまで蝦夷を征したのか。背景には、桓武天皇の国家再編構想がありました。

桓武天皇は光仁天皇の譲位を受けて即位し、それまで続いた天武系王朝から天智系王朝へと皇統を切り替えました。つまり、政治の混乱を断ち、新しい時代を築くための「再出発」を目指したのです。

しかし、長岡京の造営責任者・藤原種継の暗殺事件や、早良親王の怨霊の祟り、さらに疫病や洪水が続き、国全体が不安と動揺に包まれました。これを受けて桓武天皇は延暦13年(794年)、平安京への遷都を断行します。

都の再建により政治の安定を図る一方で、朝廷の支配が及ばない地域——東北、蝦夷の地が残されていました。そこを平定し、国家の秩序を全国に広げることこそが「新しい日本」を完成させる鍵でした。

坂上田村麻呂の征夷は、勇猛な将軍の戦物語というよりも、朝廷が総力を挙げて実施した「日本の国づくりの最前線」だったのです。国家の威信をかけ、制度・兵力・経済を総動員した一大遠征。

その先にあったのは、単なる勝敗ではなく、「国家のかたち」を北へと押し広げるという歴史的使命でした。

次回は、歴史に記された“別れの場面”に迫ります。アテルイとモレの投降、京への帰還、そして田村麻呂の嘆願と、悲劇的な処刑——。

征夷の終幕に何が起きたのかをたどります。

もくじ

第1回:枚方・牧野公園に眠る、坂上田村麻呂の後悔——石碑と伝承

第2回:東北の地を見つめたまなざし——征夷大将軍・坂上田村麻呂という人物

第3回:蝦夷文化とアテルイ、モレ——朝廷に抗ったふたりは反乱者か、英雄か

第4回:坂上田村麻呂、北へ——推定予算数十億円、国家的事業としての「征夷大遠征」

第5回:生かして連れ帰るという選択——アテルイ、モレの投降と坂上田村麻呂の決断

第6回:塚に立つ木と刻まれたふたりの名——アテルイ、モレの処刑と坂上田村麻呂の願い

バックナンバー

.png?1770609682)

.png?1770609682)