「WORLD – 世界の音楽旅」は、世界の街角や広場に響く音楽を集めたプレイリストです。聴くたびに小さな旅気分を味わいながら、日常の中で心をほぐす時間をお届けします。

今回のプレイリストは、フランス・パリのミュゼットです。

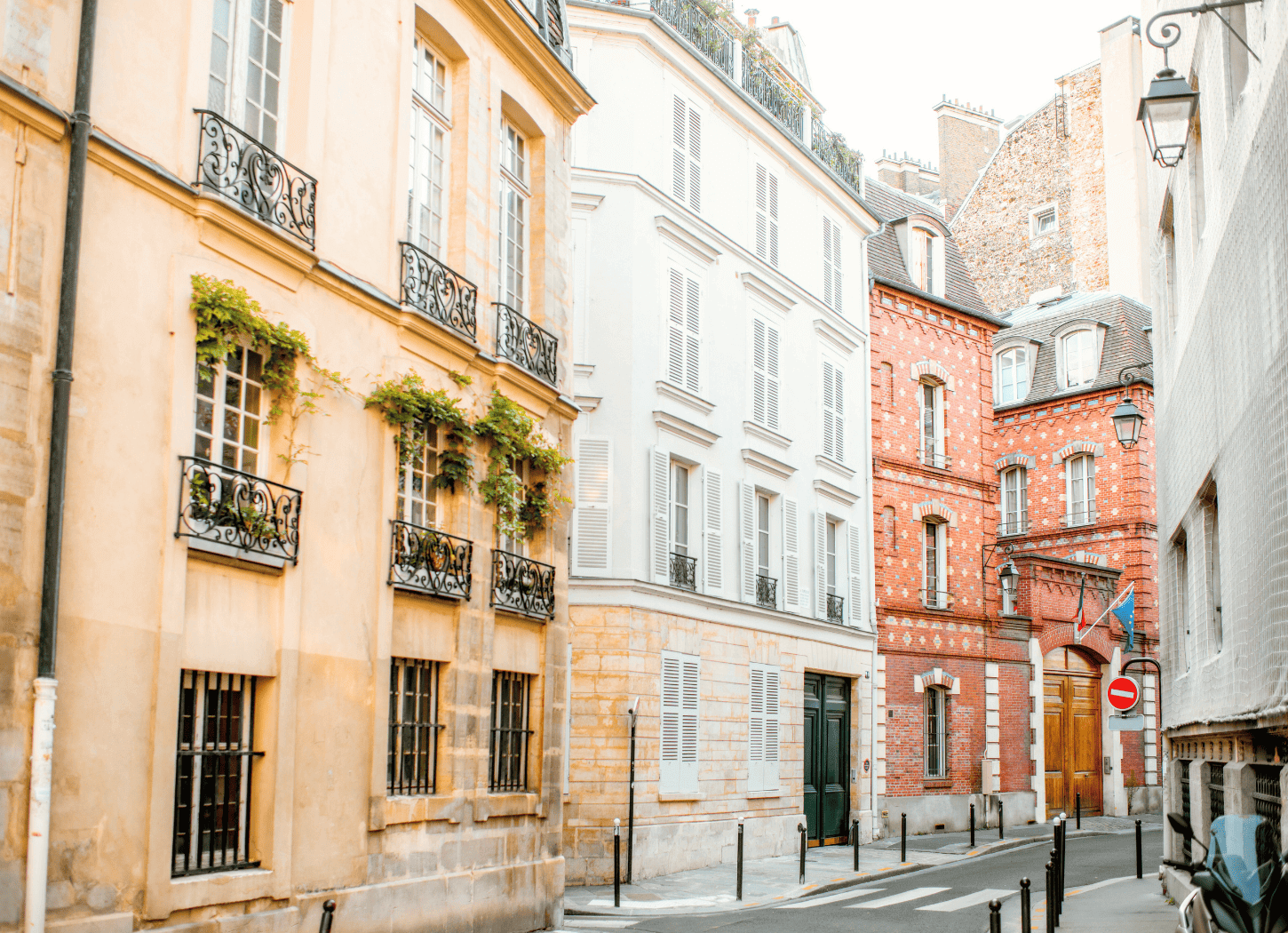

セーヌ川のほとりに広がるパリの街には、アコーディオンの音色がよく似合います。

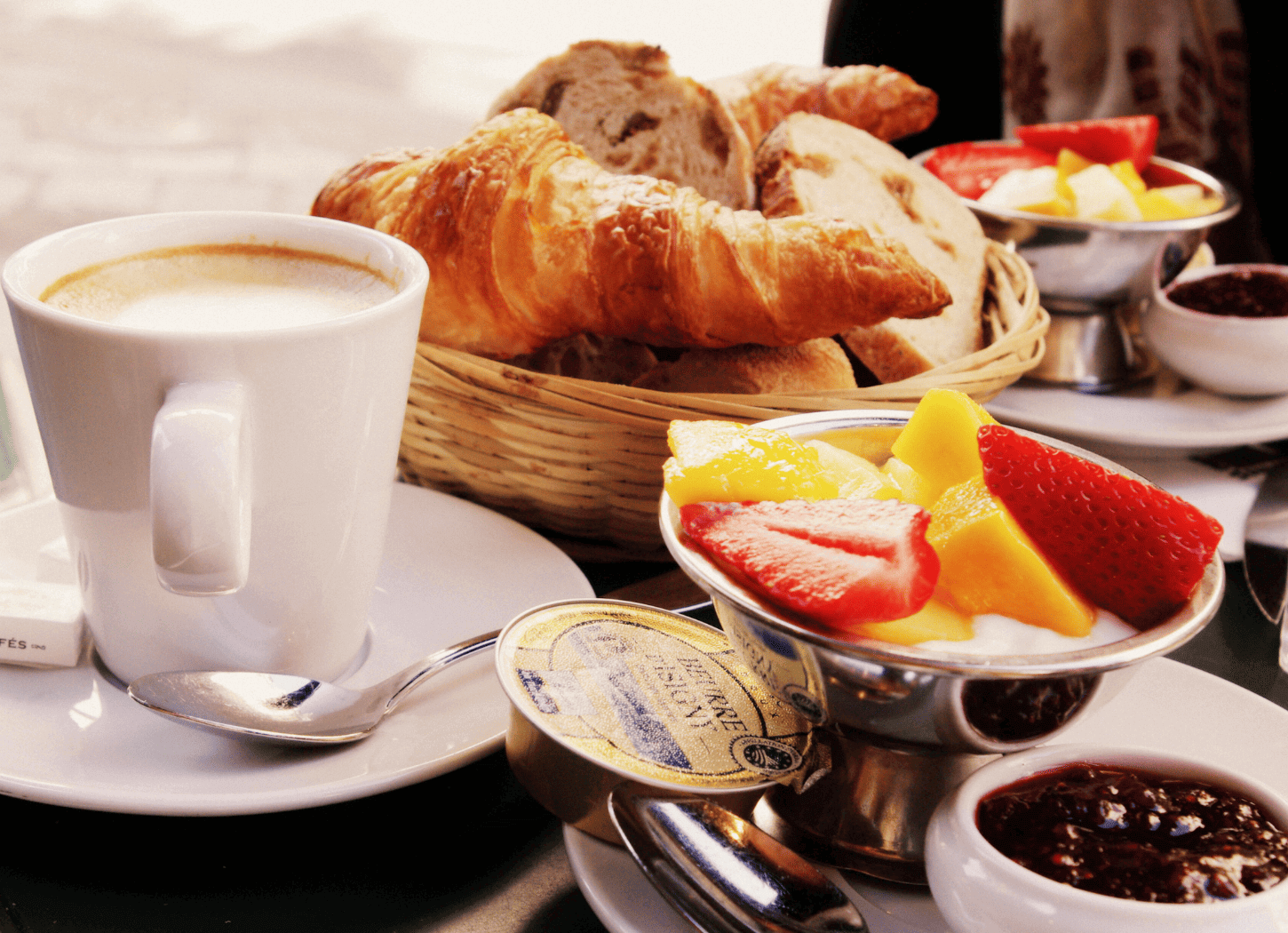

朝のカフェテラスで漂うコーヒーの香り、夕暮れの石畳を照らす街灯、人々のざわめきとともに流れる旋律は、まるで時間をゆっくりと巻き戻すかのようです。

ミュゼットは、19世紀後半のパリで生まれた庶民の音楽。

郊外に暮らす職人や移民の人々の間で育まれ、アコーディオンとともに“懐かしさ”と“哀愁”を運ぶフランス独自の文化として今も息づいています。

今回は、そんなミュゼットの歴史や魅力をたどりながら、まるでフランス映画のワンシーンに迷い込んだような気分で楽しめるプレイリストをご紹介します。

ぜひ最後までお楽しみください。

ミュゼット誕生の背景 〜パリの下町に生まれた庶民の音楽〜

19世紀後半、パリの街は産業革命の波に包まれていました。

地方から職人や労働者が集まり、郊外のバスティーユやモンマルトルには活気ある下町が広がっていきます。

日々の暮らしは決して豊かではなかったものの、人々は週末になるとカフェやダンスホールに集い、音楽とワインを楽しみました。

その場で鳴り響いていたのが、やがて「ミュゼット」と呼ばれる音楽です。

名前の由来は、もともとオーヴェルニュ地方の羊飼いたちが吹いていた小さなバグパイプ“ミュゼット”にあります。

この素朴な民族楽器が、パリに移り住んだ演奏家たちによってアコーディオンに置き換えられ、街の喧騒と人々の息づかいを映し出すような軽やかなダンス音楽へと姿を変えていきました。

当時のミュゼットは、洗練された舞踏音楽でも、格式ある芸術でもありませんでした。

それは、働く人々が自分たちの喜びと哀しみを分かち合うための、いわば「日常の音楽」だったのです。

アコーディオンの温かい響きは、夜のダンスホールを照らすランプのように、人々の心をふっと明るく灯していました。

ミュゼットに息づくパリの暮らしと文化

もともとは労働者階級の娯楽として生まれたミュゼットですが、時代とともにパリの象徴的な文化のひとつとなりました。

ビストロやキャバレーでは、アコーディオンが奏でる旋律が人々の心をつなぎ、街全体に温かみと哀愁を運びます。

そこには、パリの下町文化が育んだ独特の空気が息づいているのです。

ミュゼットの魅力は、単なる音楽にとどまりません。

街の喧騒や人々の暮らし、季節の匂い、夕暮れの光までもが旋律の中に映し出され、聴く者を自然とパリの街に誘います。

そのため、アコーディオンの音色に耳を傾ければ、心は知らず知らずのうちにモンマルトルの小道やセーヌ川沿いのカフェに漂っているかのような気分になるのです。

映画のワンシーンのように、日常の中でパリらしい瞬間を切り取り、庶民の暮らしや文化を映し出すミュゼット。

それは、音楽を通してパリの空気や人々の営みを体験できる、貴重な“文化の窓”でもあります。

心を包み込むアコーディオンの音色 〜哀愁と優しさのあいだで〜

ミュゼットは、単なる音楽にとどまらず、パリの街角や庶民の暮らし、日常の情緒までも映し出す、生きた文化です。

その背景や歴史を知ったうえでアコーディオンの旋律を聴くと、軽やかで親しみやすい音色の裏に潜む哀愁や懐かしさ、喜びやほろ苦さといった感情の深みまで感じ取ることができます。

今回ご紹介するプレイリストでは、パリのカフェテラスでコーヒーを飲んでいる、まるでフランス映画の登場人物になったかのような気分を味わえます。

ぜひご覧ください。

続きはYouTubeでお楽しみください

バックナンバー

YouTubeでチャンネル登録をしていただくと、最新話のお知らせを受け取れるようになります。

プレイリスト「emotional」「WORLD」や、エッセイ「あの日あのとき枚方で」、ドキュメンタリー「ローカルメディアができるまでの100日間」など、バックナンバーもあわせてお楽しみください。

制作:社会事業開発ACTION

.png?1770678031)

.png?1770678031)