「ヒストリカル枚方」は、枚方市の歴史に光を当てるシリーズです。前回は、征夷大将軍・坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)という人物に焦点を当て、その足跡が枚方の地にも刻まれていることを見てきました。

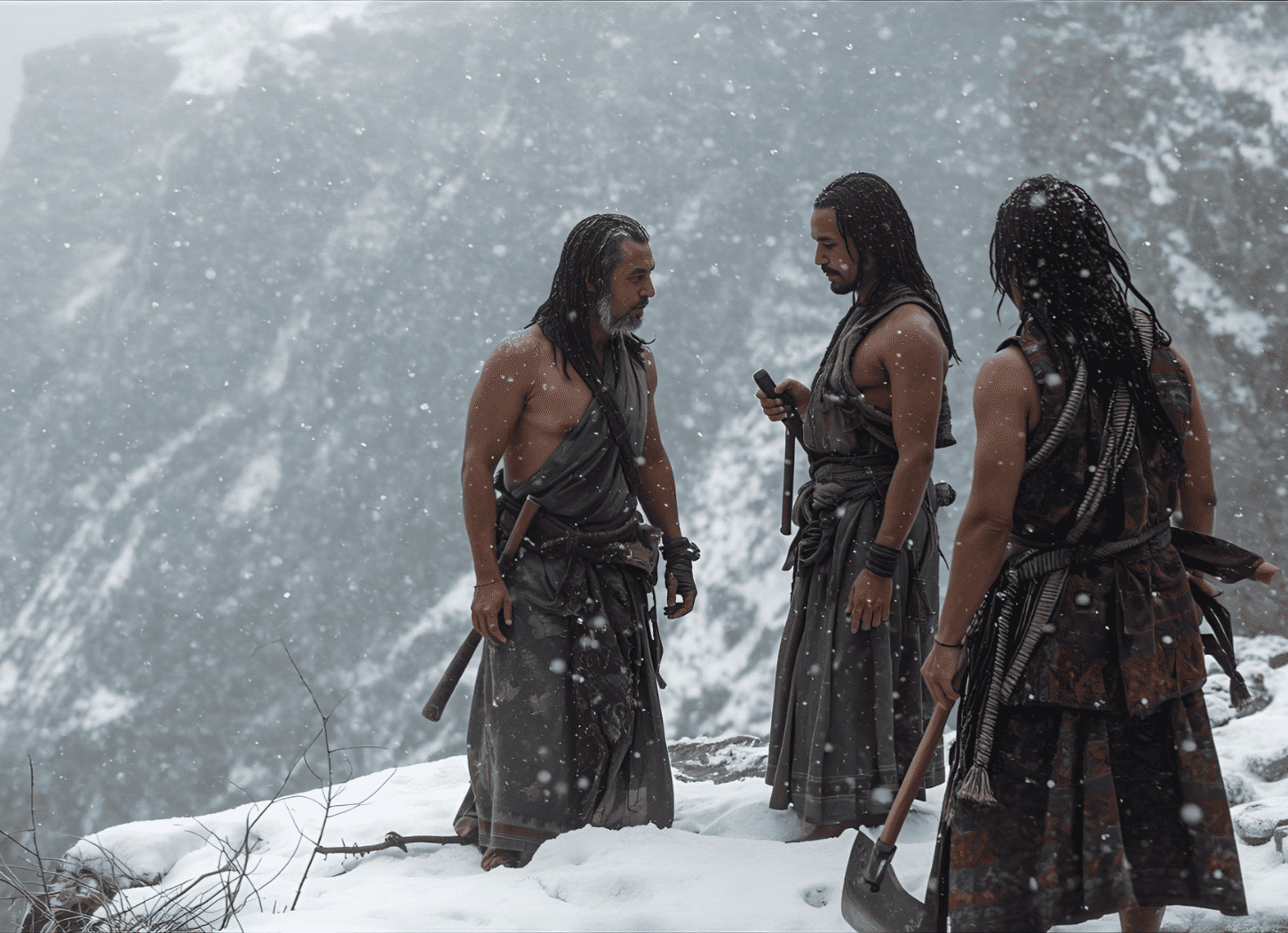

今回取り上げるのは、田村麻呂と深く関わり合いながらも、まったく異なる立場で歴史に名を残した蝦夷(えみし)の指導者——アテルイとモレ。

彼らは「反乱者」と呼ぶべきなのか、それとも「英雄」と称すべきなのか。その答えを探っていきます。

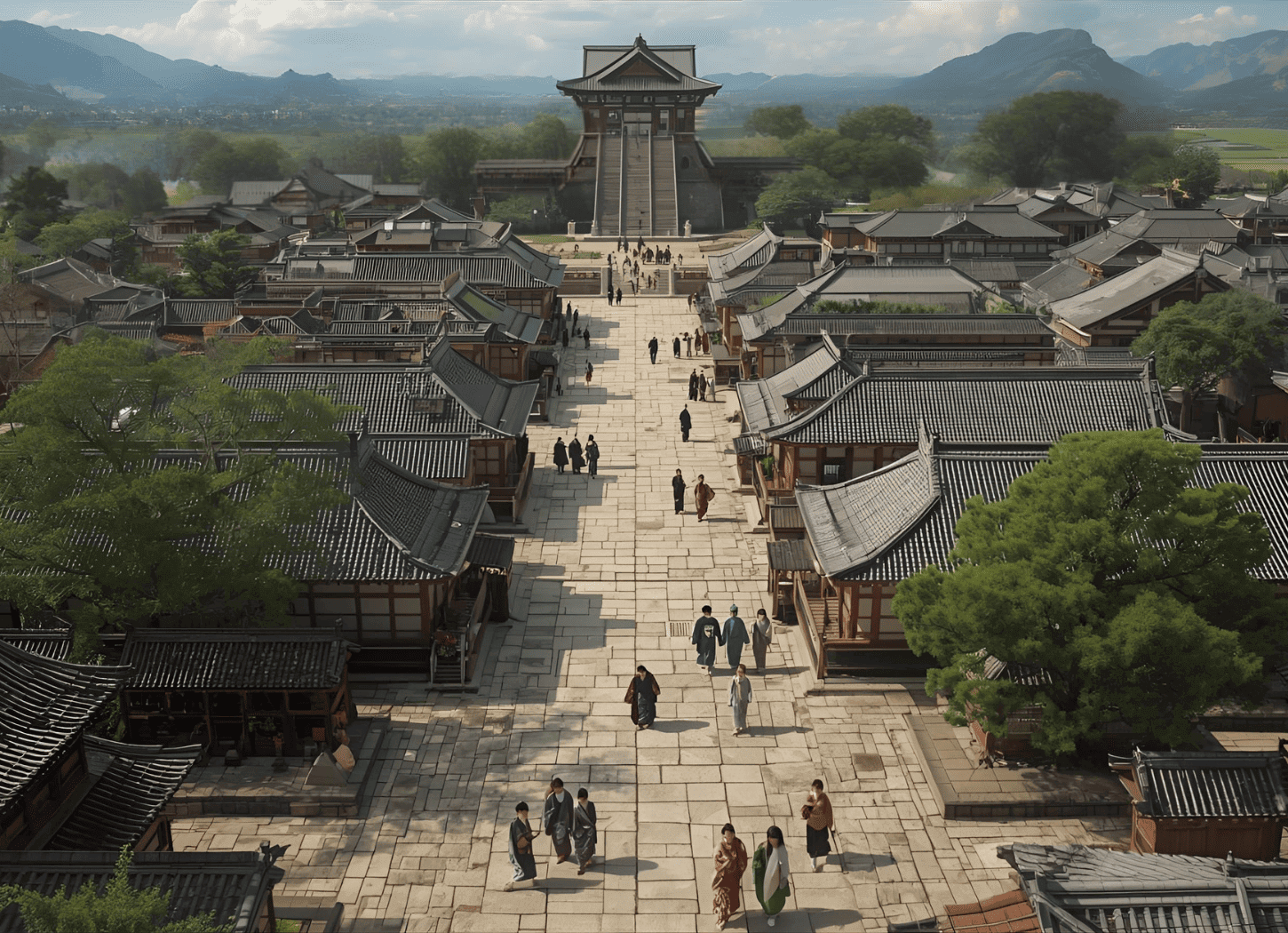

「えみし」とは何者だったのか

蝦夷(えみし)という呼び名には、実ははっきりとした定義がありません。

というのも、この言葉は自ら名乗ったものではなく、大和朝廷(のちの天皇家を中心とする政権)が7〜9世紀に勢力を広げるなかで、その支配に従わなかった人々を便宜的に「蝦夷」と呼んだからです。

表記には「毛人」「戎」「夷」「俘囚(ふしゅう)」などさまざまな文字があてられ、時代や文脈によって意味合いも変わりました。

初めは蔑視を含む呼称でしたが、次第に単に「朝廷の支配外の人々」を指す一般的な言葉へと移り変わっていきます。

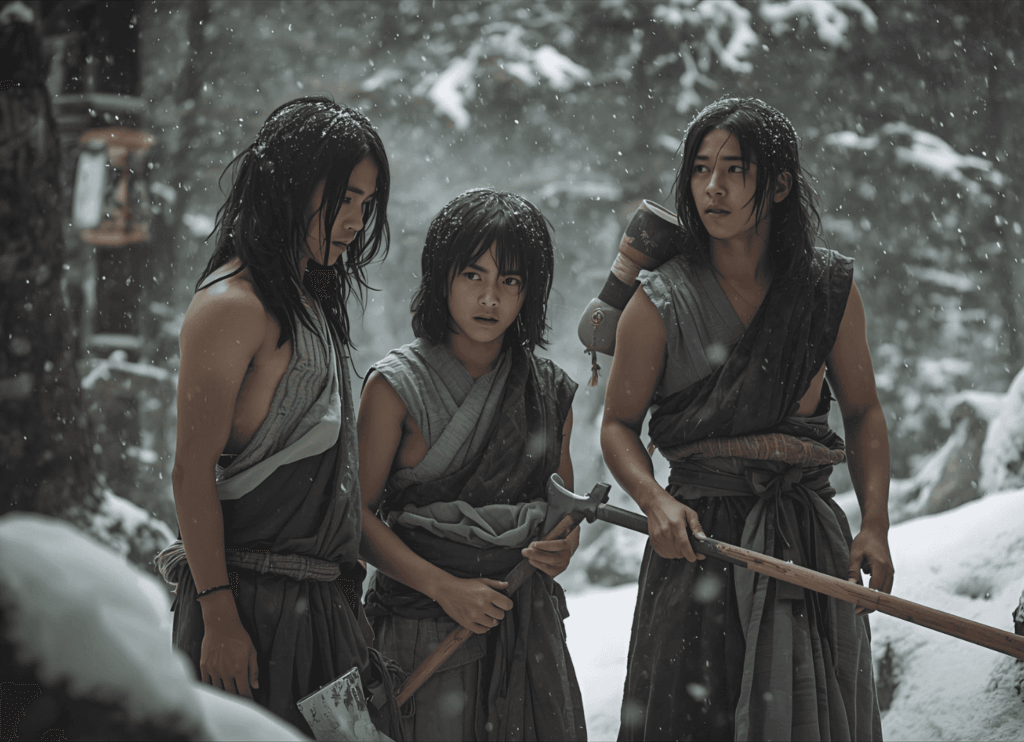

彼らの居住域は、現在の青森・岩手・秋田・宮城の一部にかけて——東北地方の北部から中部に広がる地域でした。ただし、統一された国家を築いていたわけではなく、各地に首長が存在し、緩やかな共同体を形成していたと考えられます。

さらに、狩猟や漁撈(ぎょろう=海や川などで、魚や貝、海藻などの水産生物を捕ること)、焼畑農業を通じて自然と共生する暮らしを営んでいました。

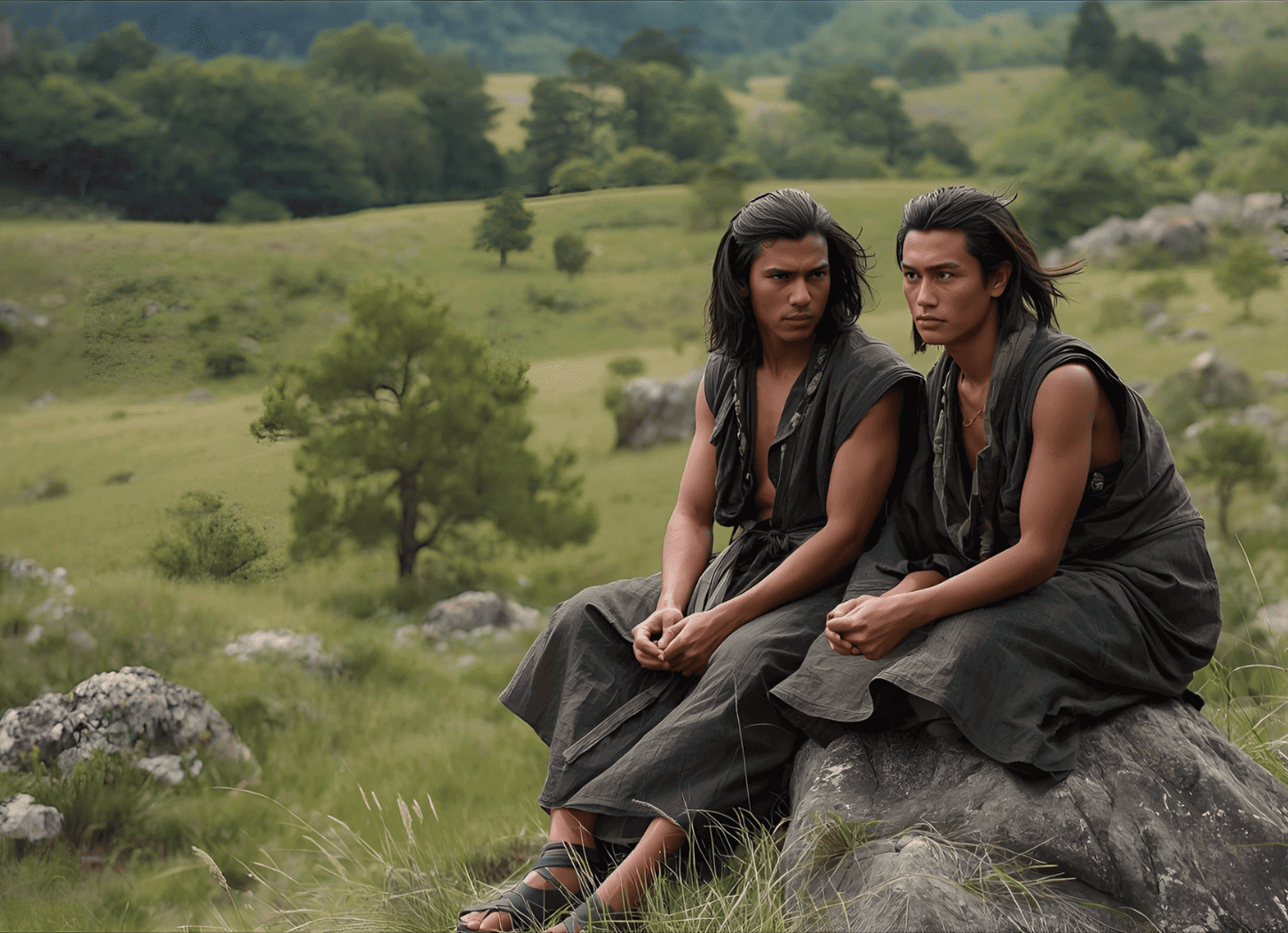

アテルイ――賢く勇敢なリーダー

蝦夷のなかでも、最もその名を知られる存在がアテルイ(阿弖流為)です。

彼は現在の岩手県水沢(奥州市)付近を本拠地とし、胆沢(いさわ)地方の首長的な立場にあったと考えられます。

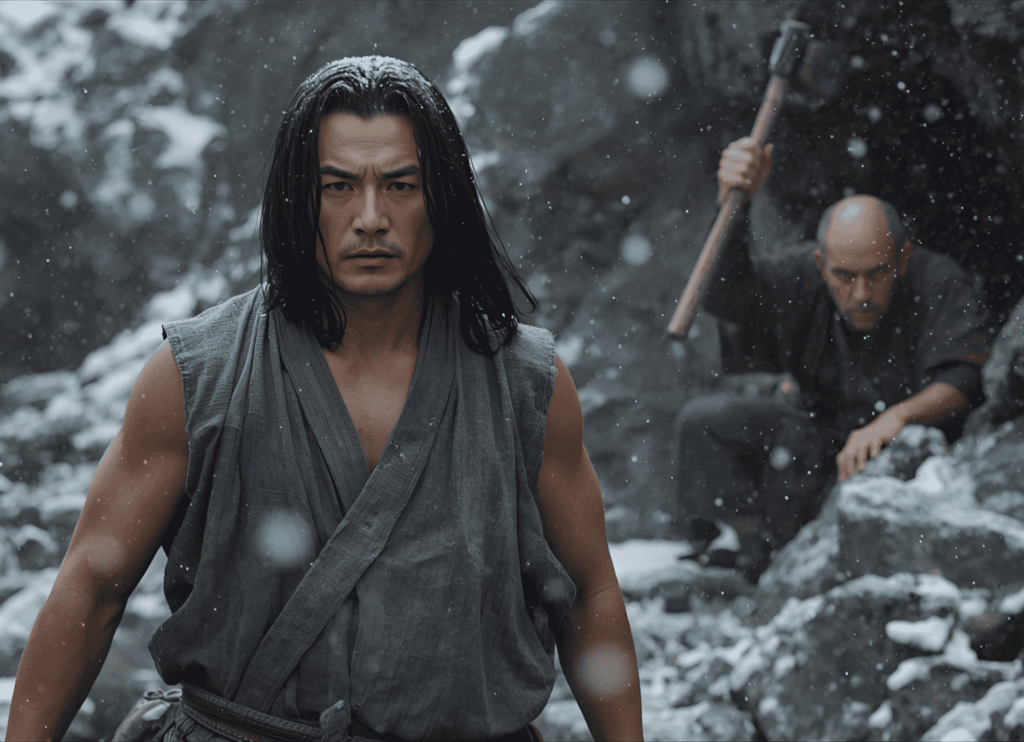

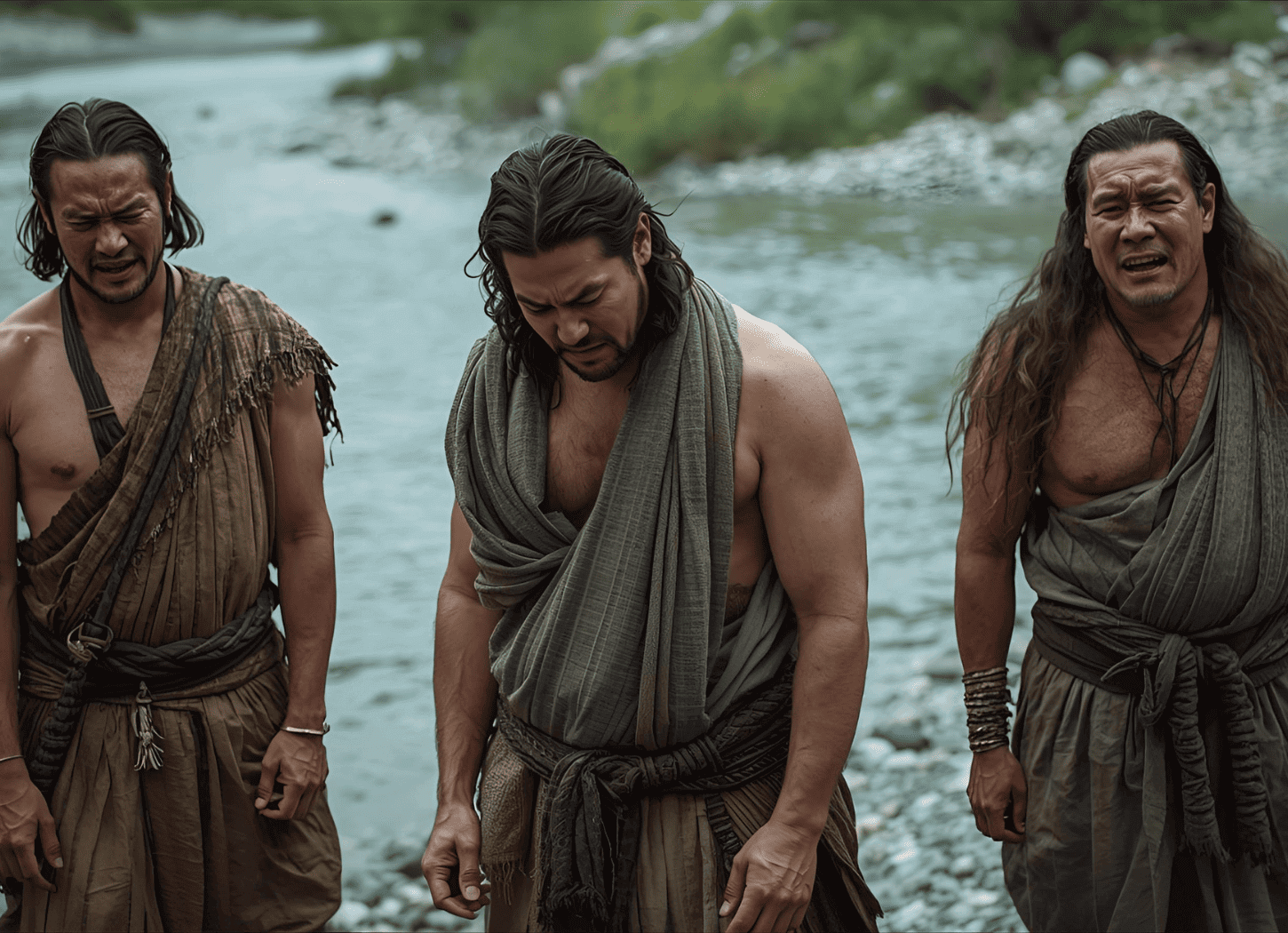

789年、アテルイは「巣伏(すぶし)の戦い」で朝廷軍に大勝しました。

紀古佐美(きのこさみ)が率いる大軍と北上川で激突したのです。アテルイの軍勢はわずか数百騎にすぎませんでしたが、地形を巧みに利用して、数千人もの朝廷軍を翻弄。

結果として朝廷軍は数百の戦死者に加え、千人以上が溺死、多数の負傷者を出すという大敗北を喫しました。

この戦闘の様子は、当時の正史『続日本紀(しょくにほんぎ)』に克明に記録されています。

朝廷にとって不名誉な敗北でありながらも、記録が残されたという事実は、蝦夷軍の奮戦が、歴史的に信憑性の高い出来事であったことを物語っています。

モレ――もうひとりの戦士

アテルイとともに名を残したのが、モレ(母礼)という人物です。

彼についての記録は驚くほど少なく、アテルイの副官だったのか、あるいは同格の盟友だったのか、確かなことはわかっていません。

ただ一つ確かなのは、彼がアテルイと運命を共にしたという事実。

最後まで並び立ち、最後まで抗い、最後まで命を賭けた——その姿は、アテルイと同様に歴史に刻まれるべき存在といえるでしょう。

なぜ、彼らの物語を知る必要があるのか

坂上田村麻呂が“征夷大将軍”という立場にあったことは確かです。しかし、その先にいた蝦夷の人々は、単なる“征討される対象”ではなく、一つの文明と文化を育んだ社会でした。

アテルイとモレは、その象徴的な存在です。彼らは土地と暮らしを守るために立ち上がり、その命運はやがて枚方・牧野の地にも結びついていきました。

だからこそ、私はこの地に立ち、彼らの物語を掘り起こしたいと思うのです。

次回は、坂上田村麻呂の遠征を「国家事業」として紐解きます。

都から胆沢までの数百キロの道のり、動員された兵の規模、食料や武器の調達・輸送、そして当時の天皇の立場まで――。膨大な費用と現実的制約のなかで行われた「征夷大遠征」の全貌に迫ります。

もくじ

第1回:枚方・牧野公園に眠る、坂上田村麻呂の後悔——石碑と伝承

第2回:東北の地を見つめたまなざし——征夷大将軍・坂上田村麻呂という人物

第3回:蝦夷文化とアテルイ、モレ——朝廷に抗ったふたりは反乱者か、英雄か

第4回:坂上田村麻呂、北へ——推定予算数十億円、国家的事業としての「征夷大遠征」

第5回:生かして連れ帰るという選択——アテルイ、モレの投降と坂上田村麻呂の決断

第6回:塚に立つ木と刻まれたふたりの名——アテルイ、モレの処刑と坂上田村麻呂の願い

バックナンバー

.png?1770611147)

.png?1770611147)